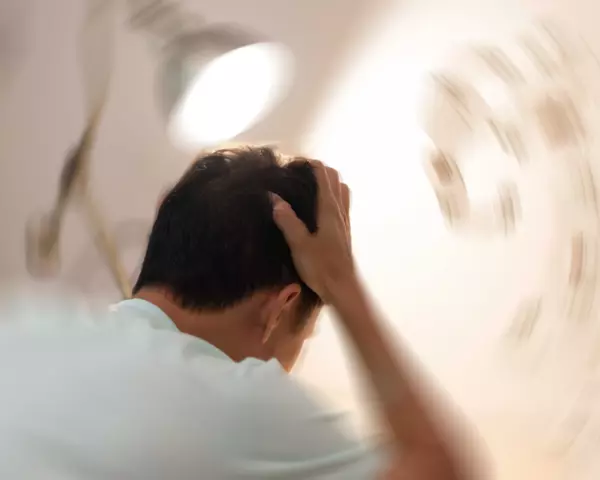

Attention aux maux de tête et à ces symptômes

editorial.overview

Qu’est-ce qu’une encéphalite (inflammation du cerveau) ?

Une encéphalite, également appelée inflammation du cerveau, est une inflammation du tissu cérébral qui peut être provoquée par des virus, des bactéries, des champignons ou par le système immunitaire lui-même. Cette inflammation peut toucher différentes parties du cerveau et entraîner des troubles neurologiques ou cognitifs, qui peuvent se manifester par exemple par des troubles du comportement ou de la pensée.

La barrière hémato-encéphalique protège généralement le cerveau contre les agents pathogènes, mais certains parviennent à franchir cette barrière et à provoquer une encéphalite. Dans les cas graves, le tissu cérébral peut gonfler et entraîner des dommages permanents ou même des hémorragies cérébrales.

Une forme particulière est la méningo-encéphalite, où les méninges protectrices du cerveau sont également enflammées en plus du cerveau lui-même.

Comment soulagez-vous les maux de tête aujourd'hui ?

Quels sont les symptômes d’une encéphalite ?

Les symptômes d’une inflammation du cerveau peuvent varier considérablement en fonction de la cause, de la gravité de la maladie, de la région cérébrale touchée et de l’état général de la personne concernée. Souvent, des troubles généraux apparaissent d’abord, qui évoluent ensuite vers des symptômes neurologiques plus spécifiques.

Au début, on observe généralement des symptômes non spécifiques tels que des maux de tête, une forte fièvre et des symptômes pseudo-grippaux comme de la fatigue, des nausées et de l’épuisement.

Avec la progression de la maladie, des états de confusion et des troubles de la conscience, allant de la somnolence au coma, ainsi que des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire à court terme apparaissent fréquemment. Des changements de comportement ou de personnalité, voire des hallucinations, surviennent également souvent. Des déficits neurologiques tels que des paralysies ou des troubles du langage, ainsi que des crises d’épilepsie et des problèmes de coordination, ne sont pas rares.

Certains agents pathogènes peuvent toucher différentes zones du cerveau et provoquer des symptômes spécifiques. L’encéphalite herpétique entraîne des troubles du langage et des crises d’épilepsie ; les infections à arbovirus (transmises par des insectes) provoquent souvent des troubles moteurs, et les entérovirus peuvent déclencher des contractions musculaires et des tremblements.

Dans le cas de l’encéphalite auto-immune, les symptômes neurologiques et cognitifs sont souvent au premier plan. Des changements de comportement, des problèmes de concentration et des troubles moteurs surviennent fréquemment. Une poussée de fièvre soudaine indique plutôt une infection qu’une réaction auto-immune.

Les enfants et nourrissons présentent souvent des signes non spécifiques en cas d’encéphalite, tels que de l’irritabilité et de l’apathie, des difficultés à téter, une raideur de la nuque et de la fièvre, ainsi que des convulsions et des contractions musculaires.

Si de tels symptômes apparaissent, surtout en combinaison, un examen médical immédiat est nécessaire, car un traitement précoce est crucial pour l’évolution et le pronostic d’une encéphalite.

editorial.facts

- Dans 70% des cas, l'encéphalite est causée par des virus. Les virus de l'herpès et le virus FSME, transmis par les morsures de tiques, sont particulièrement fréquents.

- L'encéphalite peut survenir à tout âge, mais les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables, car leur organisme a plus de mal à lutter contre les infections.

- Environ 1 % des tiques dans la nature sont porteuses du virus de la FSME. Cette méningo-encéphalite du début de l'été est plus fréquente pendant la saison chaude, lorsque ces acariens sont les plus actifs.

- Les moustiques peuvent également transmettre le virus de l'encéphalite. Le virus du Nil occidental, qui pénètre dans l'organisme par les piqûres de moustiques, est plus fréquent pendant les mois d'été.

Quelle est la cause d’une encéphalite ?

Une inflammation du cerveau est provoquée par la pénétration d’agents pathogènes ou par une réaction immunitaire inappropriée. La cause la plus fréquente est virale – par exemple le virus de l’herpès simplex, le virus du Nil occidental (transmis par les moustiques) ou le virus de la FSME. Ce dernier est généralement transmis par les tiques et peut provoquer une inflammation du cerveau, des méninges et/ou de la moelle épinière (méningo-encéphalite à tiques, abrégée FSME). Les virus de la grippe peuvent également, dans de rares cas, provoquer une encéphalite.

On distingue l’encéphalite infectieuse de l’encéphalite auto-immune. Dans le cas d’une encéphalite infectieuse, une infection par des virus, bactéries ou champignons est à l’origine de la maladie. Les personnes immunodéprimées ou âgées, ainsi que les enfants, sont particulièrement à risque. Cependant, des vaccins existent contre de nombreux agents pathogènes. Dans le cas de l’encéphalite auto-immune, c’est le système immunitaire lui-même qui attaque par erreur les cellules nerveuses du cerveau, provoquant ainsi une inflammation. Des maladies comme l’encéphalite anti-récepteur NMDA, où certains anticorps sont produits contre les cellules nerveuses, en sont des exemples. De tels processus auto-immuns peuvent être déclenchés par des infections, des cancers ou, plus rarement, par des vaccins.

Bien qu’une encéphalite puisse avoir de nombreuses causes, elle reste un risque sanitaire, en particulier pour les personnes immunodéprimées et les enfants. Un début rapide du traitement peut cependant influencer positivement l’évolution de la maladie.

Quelle est la différence entre une méningite et une encéphalite ?

La différence entre une méningite et une encéphalite réside dans la partie du cerveau touchée par l’inflammation. Dans le cas d’une méningite, ce sont les méninges, les enveloppes protectrices du cerveau, qui sont enflammées, tandis que dans le cas d’une encéphalite, c’est le tissu cérébral lui-même qui est touché, en particulier le cerveau.

Il arrive cependant que les deux zones soient enflammées simultanément ; dans ce cas, on parle de méningo-encéphalite. Cette forme mixte peut provoquer à la fois les symptômes typiques d’une méningite, comme une raideur de la nuque, et les symptômes neurologiques d’une encéphalite. Une méningite peut dans certains cas évoluer en encéphalite et vice versa.

Quel est le pronostic et quelles sont les conséquences d’une encéphalite ?

Le pronostic d’une encéphalite dépend fortement de l’évolution de la maladie, de l’agent pathogène en cause, de la région cérébrale touchée et de l’état de santé général de la personne concernée. Alors qu’une encéphalite légère guérit souvent complètement sans laisser de séquelles à long terme, une encéphalite sévère peut entraîner des dommages permanents et nécessite souvent une hospitalisation.

Dans environ un tiers des cas, des séquelles à long terme subsistent après une encéphalite, comme des problèmes de concentration ou de langage, voire des crises d’épilepsie, en raison de la destruction des cellules nerveuses. Chez les enfants en particulier, des retards de développement peuvent survenir, et plus rarement une hydrocéphalie, une accumulation pathologique de liquide cérébral.

Les perspectives dépendent de l’agent pathogène : alors que la méningo-encéphalite à tiques (FSME) évolue dans la plupart des cas sans séquelles graves, le risque de complications est plus élevé dans le cas d’une encéphalite herpétique. Non traitée, elle est même mortelle dans environ 70 % des cas ; un traitement rapide avec des antiviraux sauve cependant la plupart des patients.

Une conséquence rare et particulièrement dangereuse est la panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS), qui peut survenir après une infection par la rougeole et est presque toujours mortelle. Dans l’ensemble, un début précoce du traitement peut considérablement améliorer le pronostic et augmenter les chances de guérison complète.

Peut-on prévenir une encéphalite ?

L’une des mesures les plus importantes est la protection contre certains agents pathogènes pouvant provoquer une inflammation du cerveau. Ainsi, il existe des vaccins efficaces contre de nombreux virus pouvant causer une encéphalite, comme ceux contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle (zona), la poliomyélite, la FSME et la grippe. Votre médecin peut vous conseiller individuellement à ce sujet.

Avant un voyage, il est également recommandé de se renseigner sur les vaccins recommandés pour la destination concernée, afin de minimiser le risque d’encéphalite due à des virus exotiques, comme le virus de l’encéphalite japonaise ou le virus du Nil occidental.

Encéphalite : quand la vaccination est-elle recommandée ?

La vaccination contre la méningo-encéphalite à tiques (FSME) est recommandée aux personnes qui séjournent ou vivent dans des zones à risque, car les piqûres de tiques dans ces zones peuvent transmettre le virus de la FSME. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans la nature – comme les randonneurs, les cyclistes, les campeurs, les travailleurs forestiers et agricoles – bénéficient particulièrement de la vaccination. Ces parasites peuvent également être présents dans les parcs et jardins urbains, ce qui rend la vaccination utile même dans ces contextes.

L’immunisation de base comprend trois doses : les deux premières doses, espacées de 2 à 4 semaines, offrent une première protection pour la saison en cours, tandis que la troisième dose, administrée 5 à 12 mois plus tard, assure une protection à long terme de plus de 95 % pendant au moins 10 ans. Des rappels sont recommandés tous les 10 ans.

Idéalement, la série de vaccins devrait commencer en hiver pour être protégé dès le début de la saison des tiques au printemps. Pour une protection à court terme, par exemple lors de voyages dans des zones à risque, un schéma accéléré peut être utilisé, offrant une immunité après quelques semaines seulement. Le vaccin contre la FSME est bien toléré, avec parfois des effets secondaires légers comme des rougeurs au point d’injection ou de la fatigue, les réactions graves étant extrêmement rares.

Conseils : comment traite-t-on une encéphalite ?

- Un traitement précoce est crucial pour éviter les complications et les séquelles à long terme. Plus le traitement est commencé tôt, meilleures sont les chances de guérison complète.

- Une encéphalite nécessite toujours un traitement hospitalier, de préférence dans un hôpital spécialisé disposant de services neurologiques ou de soins intensifs. Dans les cas graves, un traitement en unité de soins intensifs est nécessaire.

- En cas de suspicion d’encéphalite virale, notamment due aux virus de l’herpès simplex ou de la varicelle-zona, un traitement par aciclovir est souvent initié immédiatement, même avant la confirmation de l’agent pathogène. Ceci est particulièrement important car une encéphalite herpétique non traitée peut être mortelle.

- Si l’encéphalite est causée par des bactéries, des antibiotiques sont utilisés ; en cas d’infection fongique, des antifongiques sont administrés.

- En cas d’encéphalite provoquée par des processus auto-immuns, le système immunitaire est supprimé par des glucocorticoïdes à haute dose (cortisone) ou des immunosuppresseurs. De plus, des immunoglobulines peuvent être administrées ou une plasmaphérèse (épuration du sang) peut être réalisée pour éliminer les anticorps nocifs de l’organisme.

- Pour les formes d’encéphalite ne disposant pas de traitement antiviral spécifique (comme la FSME), l’accent est mis sur le soulagement des symptômes, par exemple avec des analgésiques et des antipyrétiques.

- Les crises d’épilepsie sont traitées par des médicaments antiépileptiques. En cas de troubles du comportement ou de changements psychiques, des antipsychotiques peuvent être prescrits temporairement pour contrôler les symptômes.

- Un repos strict au lit et une hydratation suffisante sont essentiels pour la guérison. Dans les cas graves, l’hydratation peut être assurée par perfusion pour soutenir l’organisme.

- Après la phase aiguë, la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie peuvent être utiles pour améliorer les fonctions neurologiques comme le langage, la motricité ou la mémoire.

- Après la sortie de l’hôpital, un suivi régulier est important pour détecter et traiter précocement les séquelles telles que les troubles cognitifs ou les crises d’épilepsie.

L’encéphalite est une maladie grave qui peut mettre le cerveau dans un état critique mettant la vie en danger. Un diagnostic et un traitement rapides sont donc tout aussi importants que des mesures préventives comme la vaccination et la protection contre les piqûres de tiques. Ainsi, bien que la maladie reste sérieuse, grâce à l’interaction entre la médecine moderne et une intervention précoce, de nombreux patients peuvent espérer un pronostic favorable.